Équipe SANTES – SANté et Toxicologie EnvironnementaleS

Présentation

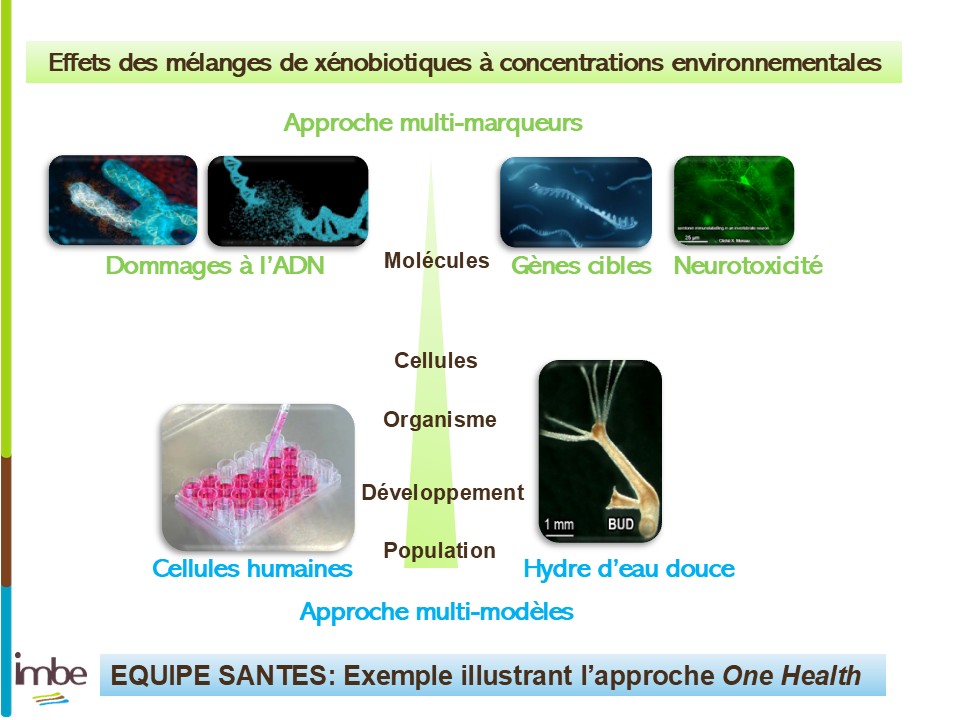

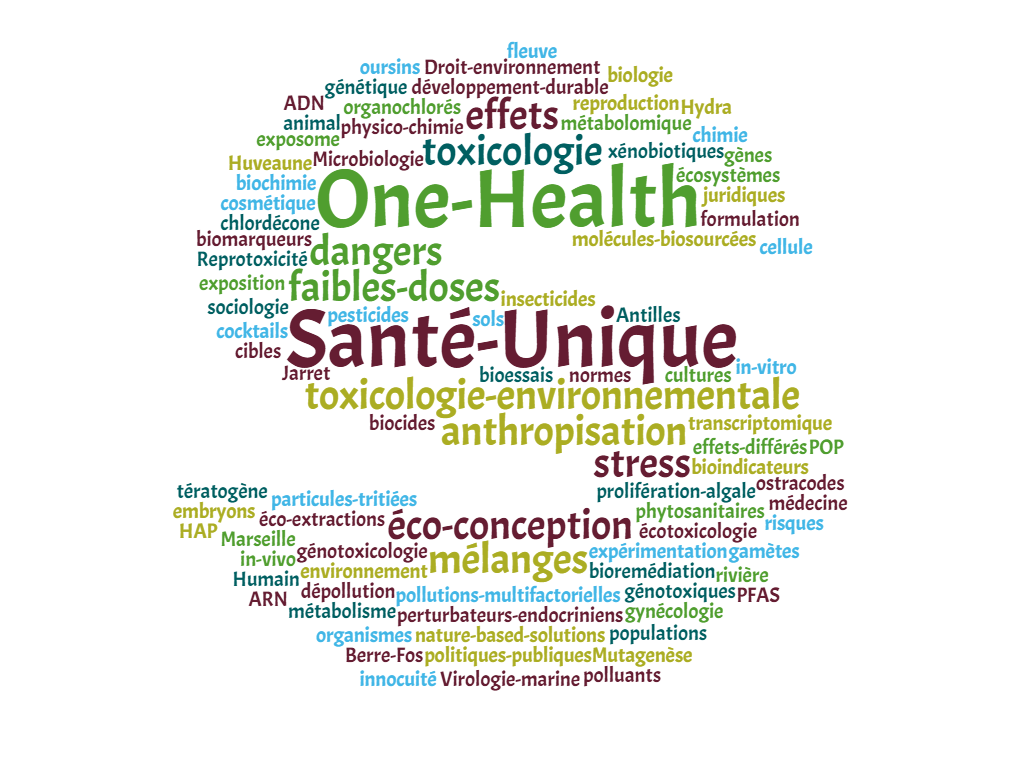

Résolument interdisciplinaire, l’équipe SANTES mène des recherches intégrant santé humaine et santé des écosystèmes selon l’approche holistique d’une Santé Unique (One Health). L’équipe compte 21 statutaires dont 10 sont habilités à diriger les recherches (HDR) pour l’encadrement de travaux dans le domaine de l’écologie de la santé en tissant des liens entre écologie, sciences biologiques & médicales, et sciences humaines & sociales.

Dans un contexte d’anthropisation croissante conduisant à l’émergence de stress environnementaux de nature chimique, physique ou biologique, tous les êtres vivants, dont l’Homme, se trouvent confrontés à des expositions multiples et variées, tout au long de leur vie et ce, dès le développement.

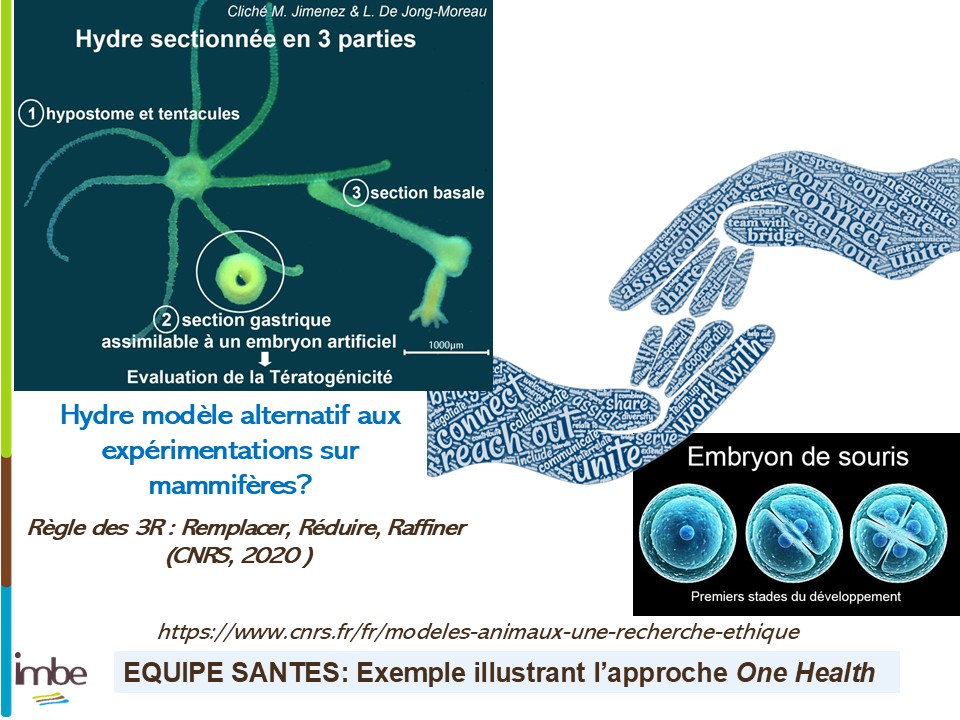

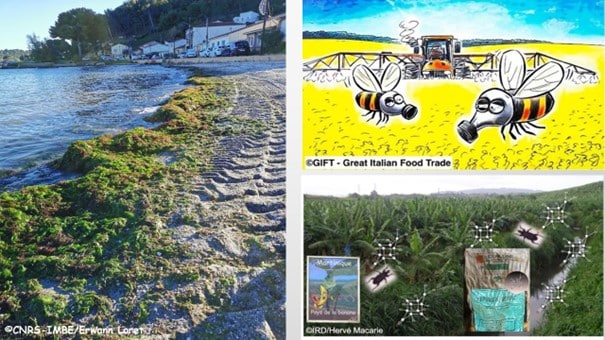

Nos objectifs sont de documenter les dangers constitutifs de l’exposome en évaluant par exemple les effets des faibles doses, les effets différés et les effets de mélanges complexes de xénobiotiques, de particules et de rayonnements sur l’Homme et les écosystèmes. Notre démarche globale consiste à identifier et caractériser des dangers, préalable indispensable à la définition d’une conduite de prévention des risques liés à l’exposition ainsi qu’à définir des politiques publiques et normes juridiques s’agissant des cocktails de biocides. Notre démarche consiste également à proposer des stratégies d’éco-conception intégrative, c’est-à-dire des développements durables et ayant fait la preuve de leurs innocuités, de molécules biosourcées (nature-based solutions) dans le domaine des phytosanitaires et des cosmétiques. L’équipe s’intéresse également à des solutions basées sur la nature pour : (i) endiguer l’accumulation d’algues vertes sur les côtes, dont la prolifération massive est la cause de troubles de santé environnementale et humaine, (2) développer des procédés de bioremédiation de sols pollués aux Antilles.

Compétences : biologie cellulaire, biologie moléculaire, domaine de la santé, droit de l’environnement, écotoxicologie, génotoxicologie, microbiologie, mutagénèse, physico-chimie de la formulation, toxicologie environnementale, synthèses de biomolécules, virologie

Thèmes de recherche

Toxicologie environnementale

Santé reproductive

Solutions basées sur la nature

Eco-conception intégrative & innocuité

L'Équipe

Collaborations

Impacts de poussières tritiées (projet Horizon Europe TITANS)

- Pollution par l’insecticide organochlorés Chlordécone aux Antilles françaises (projet ANR LICOCO),

- Déploiement d’une méthode efficiente, acceptable et opérationnelle de traitements de sols pour réduire l’exposition à la chlordécone et à ses produits de dégradation (Projet ANR DéMETER),

- Caractérisation chimique et toxicologique des espèces organiques émises par les fumées de matériaux routiers incorporant des agrégats d’enrobés (Projet ADEME EDIFIERS),

- Contrôle de la prolifération de l’algue verte Ulva lactuca en Bretagne au moyen d’un virus naturellement présent sur les côtes provençales (Projet ANR VIMCAV),

- Prévention de l’exposition à des environnements reprotoxiques des couples s’inscrivant dans une démarche de fertilisation in vitro (essais clinique AP-HM PREVENIR-FIV),

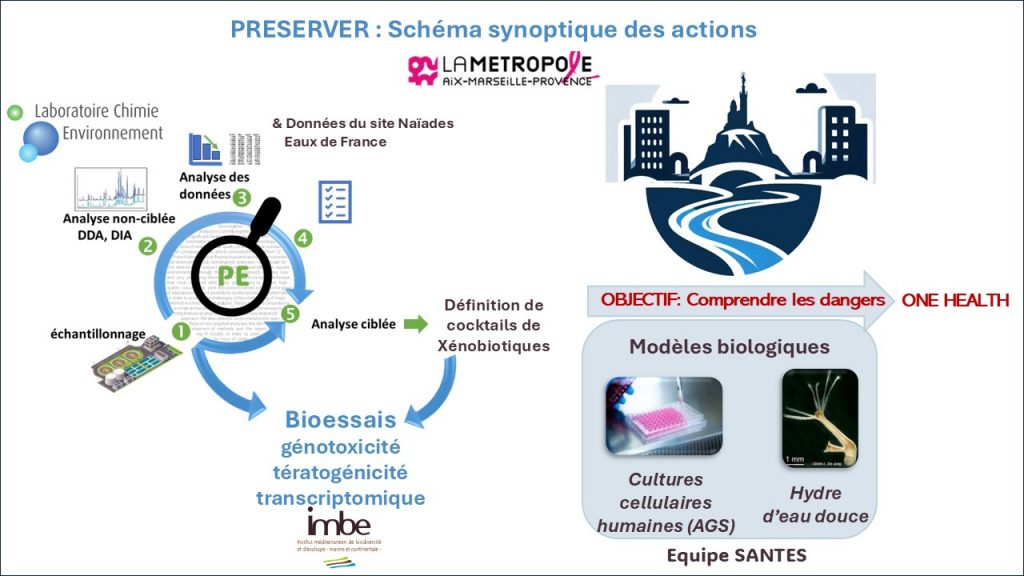

- Caractérisation des effets sur le vivant de mélanges de perturbateurs endocriniens et d’autres polluants dans les eaux usées et les rivières de la Métropole Aix-Marseille-Provence (Projet PRESERVER),

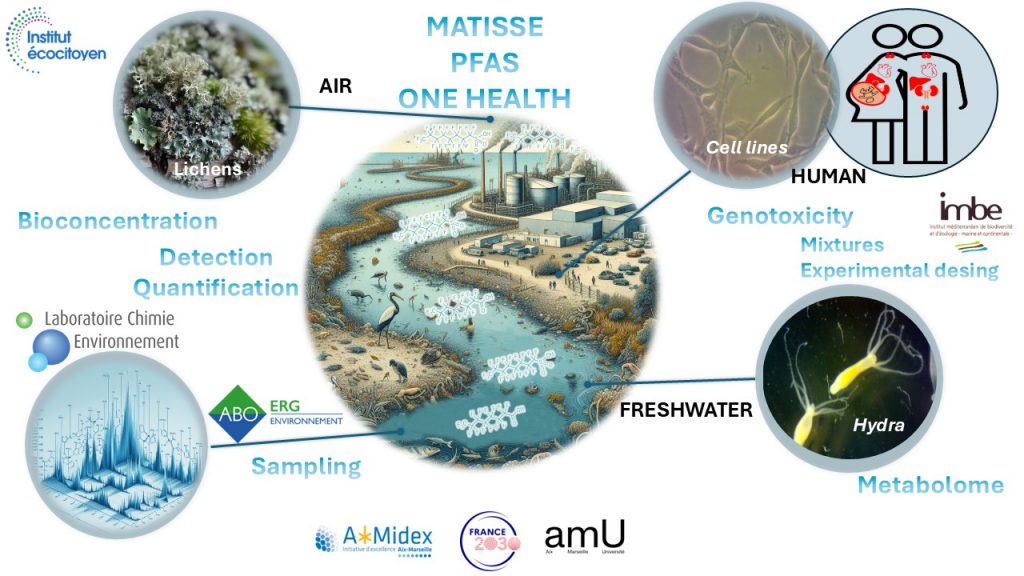

- Contamination des PFAS dans les zones industrielles au moyen d’une étude multi-échelles (Projet Amidex MATISSE),

- Etude du lien entre les pathologies inflammatoires chroniques cutanées et la pollution environnementale (Essai clinique DIAHR en collaboration avec le Service de Dermato Oncologie, Dermatologie Générale et Vénéréologie dirigé par le Pr Marie Aleth RICHARD et le Centre Biogénopôle dirigé par Bruno LACARELLE de l’APHM, Hôpital de la Timone, et la société Alphényx,

- Optimisations de formulations cosmétiques et de compléments alimentaires au moyen de solutions basées sur la nature (Partenariats avec ORUS Pharma & Stratagène).

Partenaires socio-économiques

ABIAER (Asociación de Biotecnología e Ingeniería Ambiental y Energía Renovable, Mexique, https://abiaer.com/)

Azur Isotopes (Marseille, France)

ABO-ERG Environnement (Vitrolles, France)

Associations « huit vies » (St Chamas Etang de Berre, France)

GIPREB (Etang de Berre, France)

Institut Ecocitoyen pour la Connaissance des Pollutions (Fos-sur-Mer, France)

Mairie d’Istres (Etang de Berre, France)

Métropole Aix Marseille Provence (Marseille, France)

Métropole St Brieuc (France)

Société VIRALGA (PME ST Brieuc, France)

Acteurs académiques

Bureau de recherche Géologique et Minière (Orléans, France)

Campus Agro-Environnemental Caraïbe (CAEC, Martinique, France)

IMIDRA (Instituto Madrileño de Investigacón y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, Madrid, Espagne, https://www.comunidad.madrid/centros/finca-encin-alcala-henares)

Institut de Neurophysiopathologie (UMR7051, Aix Marseille Université, France)

Laboratoire Chimie Environnement (UMR 7376-Aix Marseille université, France)

Laboratoire Caribéen de Sciences Sociales (UMR CNRS 8053, Université des Antilles, France)

Laboratoire des Ecosystèmes et Sociétés en Montagne (Université Grenoble Alpes, France)

Laboratoire d’Études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales (EA 827, Université Toulouse Paul Sabatier, France)

Laboratoire des matériaux et molécules en milieu agressif (Université des Antilles, France)

Plateforme TGML (TAGC U1090, Aix Marseille Université, France)

Plateforme Stella Mare (UMS3514, Université Pascal Paoli, France)

Université de Bretagne Occidentale (Brest, France)

Université de Cartage (Tunisie)

Non renseigné